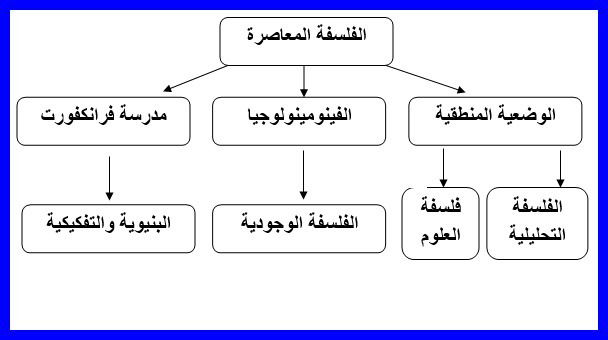

الفلسفة المعاصرة

إن ما يشغل التفكير الفلسفي المعاصر بشكل أساسي هو ذلك النوع من القضايا الذي نجد في ثناياه تساؤلات تتعلق بالوجود الإنساني من حيث هو معاناة ومعرفة وقيم ومن بين هذه التساؤلات : هل الفلسفة هي اهتمام بالإنسان من حيث انه كائن يحمله الكون أو هي اهتمام بالإنسان من حيث هو حامل الكون ؟ وهل هي اهتمام بما وراء الإنسان أو بما يصنعه الإنسان ؟ وهل الفلسفة المعاصرة تدعو إلى التأمل من اجل التأمل أم التأمل من اجل المنفعة العملية ؟ هذه الأسئلة أسفرت عن ظهور توجهات فلسفية جديدة أهمها الفلسفة الوجودية، وفلسفة الحياة، والفلسفة الظواهرية، والفلسفة التحليلية، وفلسفة العلوم، والبراغماتية.

ـ الفلسفة الوجودية

موضوع الفلسفة الوجودية هو الإنسان في وجوده الحسي بمعنى الكلمة، في حياته اليومية وسط العالم وبين الآخرين. بما فيها إحساسه بالقلق الشديد حيال هذا العالم الذي يساوره من كل جانب، فلا يدري لماذا أو كيف خرج من العدم، وهل وجد من اجل الموت الذي سيقذف به إلى العدم مرة أخرى. وبالتالي اقتصرت فلسفة الوجود كما يقول إميل برييه في كتابه اتجاهات الفلسفة المعاصرة على الوجود الإنساني أي على وجوده الشخصي[32]. ويبدأ الأسلوب الوجودي في دراسة الإنسان بوصفه الإنسان موجودا ، وأنه لا يمكن وضع طبيعة أو ماهية للإنسان ، ثم يشرع في استنتاج ما يترتب على هذه الطبيعة الإنسانية من نتائج . وقد تبين لهم أن وجوده يسبق ماهيته، وهذا ما لخصه سارتر في قوله: " إننا نعني أن الإنسان يوجد أولا ثم يتعرف لنفسه و يحتك بالعالم الخارجي فتكون له صفاته ويختار لنفسه أشياء هي التي تحدده فإذا لم يكن للإنسان في بداية حياته صفات محددة فذلك لأنه قد بدأ من الصفر بدأ ولم يكن شيئا وهو لن يكون شيئا إلا بعد ذلك، ولن يكون سوى ما قدره لنفسه " . وينكرون إمكانية وضع الحقيقة الواقعية في تصورات دقيقة محكمة. وانه لا وجود لحدود حاسمة أو واضحة المعالم ، فخبرتنا ومعرفتنا هي باستمرار شذرات غير مكتملة، ولا يمكن أن يعرف العالم ككل إلا عقل يكاد يصل إلى مستوى الالوهية. لهذا يعتبرها البعض أسلوب في التفلسف وليست فلسفة[33]. واهم ممثلي الفلسفة الوجودية سورين كيركيجارد ، جون بول سارتر ، مارتن هايدجر ، البير كامي، غابريال مارسال .

ـ فلسفة الحياة

إذا كان مركز بحث الفلسفة التجريبية والمادية هو معرفة المادة ، وان الكائن الحي أو الكائن العضوي عند هؤلاء ما هو إلا آلة تتحكم فيها قوانين عقلية . فإن فلاسفة الحياة يحاولون تفسير الواقع بصورة مختلفة ، فيتصورون الواقع على نحو "عضوي"[34] ، وبالتالي ارتقت عند فلاسفة الحياة، البيولوجيا إلى مرتبة الفيزياء عند أصحاب المادية العلمية ، ويرى فلاسفة الحياة أن العالم ليس آلة إنما هو على العكس حياة عاملة فاعلة. ويرفض فلاسفة الحياة وفي مقدمتهم هنري لويس برغسون Henri Louis Bergson 1859ـ1941 أن يكون المنهج العقلي والمنهج التجريبي هو منهج الفلسفة ، بل منهجها الصحيح هو الحدس ، لأنه إذا كان الوجود بكل ما يحوي في لحظة معينة نتيجة آلية للحظة التي سبقتها كما يقول أصحاب التفسير المادي دون أن تكون هنالك قوة مدركة ـ يقصد الدفعة الحيوية ـ تنشئ وتخلق وتختار، وإذا كانت تلك اللحظة السابقة أثرا آليا للتي سبقتها وهكذا دواليك ، فنحن سنرجع في هذا التسلسل إلى أن نصل إلى السديم الأول، وسنتخذ من هذا السديم ، سببا لكل ما طرأ على الكون من أحداث ، وأن نعتقد بأن السديم هو السبب في كل سطر كتبه شكسبير، وأنه العلة في كل ما حققه العلماء من فتوحات في شتى المجالات وهذا محال [35] .

ـ البراغماتية

البراغماتية طرحت مشكلة المعرفة من زاوية العمل، ويعتقد أنصارها أن المعرفة ليست غاية تطلب لذاتها بل هدفها تحقيق أغراض عملية وان تصورنا لموضوع ما ، هو تصورنا لما قد ينتج عن هذا الموضوع من أثار عملية لا أكثر [36] . ونفس التصور نجده عند جون ديوي Johon Dewy 1859 ـ 1905 . فمقياس الحقيقة هو المنفعة والعمل الناتج وليس حكم العقل ، والفكرة الصحيحة هي التي تؤدي إلى النجاح ، إنها لا تحتوي على قيمة في ذاتها بل هي خطة تنفع الإنسان في حياته العملية ، أما إذا كانت لا تؤدي هذا فهي مجرد وهم في رأس صاحبها أو حاملها. يقول وليام جيمس في معنى هذا إن التفكير هو أولا وأخيرا ودائما من أجل العمل[37] . فيكون معيار صدق الأفكار هو مدى نجاحها عندما نخضعها للتجريب دون التفات إلى أصلها ، وبالمقابل تكون كاذبة إذا لم تحقق نفعا أو نجاحا، ومنه فلا وجود لمعرفة أولية في العقل نستنبط منها نتائج صحيحة بصرف النظر عن جانبها التطبيقي إن هذا يعني أن المعيار يكون ذاتي وقد أدرك هذا وليام جيمس خاصة في غياب الحقائق المطلقة ، وإلى أن نحصل عليها يرى وليام جيمس أن لا مفر من قبول الحقيقة بهذا المعنى البرغماتي .

ـ فلسفة العلوم

يعتبر علماء القرن 19 م وما قبله مبدأ الحتمية المطلقة قانونا عاما في الطبيعة يسمح بتفسير الطبيعة تفسيرا ميكانيكيا، ويسمح بالتنبؤ بمستقبلها، لكن قوانين النسبية التي ظهرت مع بوانكاري واينشتاين مهدت السبيل لتقويض مبادئ فيزياء نيوتن، فأصبح العلم يدخل في الاعتبار كما يرى ارنست ماخ الاحتمال، فأصبح مبدأ الحتمية في الفلسفة المعاصرة مفهوم أجوف إذا لم يضف إليه مبدأ الاحتمال .

ثم جاء غاستون باشلار فبحث في سبل تقدم العلم وربط ذلك بالقطيعة الابستمولوجية مع المعارف السابقة خلافا لما تعرف عليه العلماء، بحيث كان اللاحق يأخذ عن السابق مع بعض الإضافة والتنقيح، لكن باشلار يعتقد أن تطور العلم يقترن بشطب المعارف الساذجة وفق منهج جدلي غرضه الرفع من قيمة المعرفة الإنسانية وتجاوز الأخطاء التي وقع فيها العلماء .

مراجع ومصادر

[28] ـ رينه ديكارت : مقال عن المنهج ، مرجع سابق ، ص 30 ـ 32 .

[29] ـ زكي نجيب محمود: قصة الفلسفة الحديثة ، مطبعة لجنة التاليف والترجمة و النشر ، 1936 ، القاهرة ، ص 62 .

[30] ـ يوسف كرم : تاريخ الفلسفة الحديثة ، مرجع سابق ، ص 317.

[31] ـ ول ديورانت : قصة الفلسفة ، مرجع سابق ، ص 289.

[32] ـ إميل برييه : اتجاهات الفلسفة المعاصرة ، مرجع سابق ، ص 105 .

[33] ـ جون ماكوري : الوجودية ، ترجمة امام عبد الفتاح امام ، عالم المعرفة ،1982 ، ص 16 .

[34] ـ بوشنسكي : الفلسفة المعاصرة في أوروبا ، مرجع سابق، ص 141.

[35] ـ ول ديورانت : قصة الفلسفة ، مرجع سابق ، ص 557.

[36] ـ بوشنسكي : الفلسفة الغربية المعاصرة في اوروبا ، مرجع السابق ، ص 157

[37] ـ وليام جيمس : البراجماتية ، ترجمة ، محمد علي العريان ، المركز القومي للترجمة ، القاهرة ، د ط، 2008 ، ص 73.